Voyage voyage

Le but est dans le chemin : non pas où l’on va mais comment l’on s’y rend. Pour moi, l’Amérique se découvre donc à bord du Queen Elisabeth (à défaut du Normandie ou du France avec leurs verrières Lalique) ou Venise par l’Orient-Express.

En 1973, année de ma naissance, la SNCF découvre à son tour les charmes du train de nuit et son potentiel , alors qu’on commence à parler de l’or blanc des nouvelles stations de ski des Alpes. La SNCF commande alors 82 wagons qui auront bercé les rêves de beaucoup de monde jusqu’à leur vente en 2009 à l’Iran où ils font sûrement encore rêver des petits farsis – jeu de mot – au fond de leurs lits.

Mais le petit, dans les années 70, c’était moi et je souhaite vous raconter l’excitation d’une nuit à bord car ces voyages ont puissamment nourri mon imaginaire.

Il faut déjà se remémorer la Gare de Lyon, lorsque mon étourdi de père ne confondait pas avec la gare d’Austerlitz, nous obligeant à des cavalcades essoufflées dans le métro pour attraper notre train juste à temps… Portant nos vêtements de ski, il nous fallait ensuite un certain temps pour refroidir, comme disait Fernand Raynaud.

Donc, sauf erreur, nous arrivions à l’avance pour prendre un diner au célèbre Buffet de la Gare de Lyon. Dans le pur style des brasseries parisiennes, le brouhaha ambiant vous absorbait. Je ne comprenais même pas comment le garçon pouvait entendre la commande. Il filait en cuisine et revenait presque aussitôt avec nos plats. J’étais sidéré, moi qui vivait alors en Afrique noire.

Le bruit des pièces de monnaie dans la soucoupe blanche marquait le départ et me sortait de cette ivresse sonore où les flots de paroles et d’apostrophes vous parvenaient telles les vagues d’un océan tumultueux.

Le voyage commençait sur le quai. Dans la nuit d’hiver, la livrée laquée bleu-nuit des voitures-lits imposait le respect à côté des autres wagons orange d’une époque qui se voulait moderne. D’ailleurs, il ne fallait pas dire wagons ni train-couchettes car les voitures T2 se targuaient d’offrir de vrais lits (déjà préparés), avec sommiers, oreillers, épaisses et mythiques couvertures rouges, et cabinet de toilette privatif.

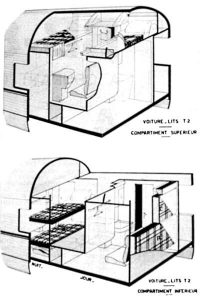

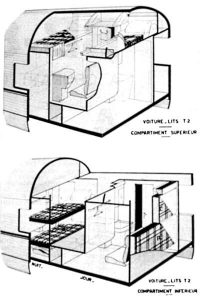

Voici la voiture WLAB T2, dont le nom signifie « Touristes 2e classe ». Eh oui, on respectait les voyageurs eco en ce temps, en comparaison des compagnies low cost d’aujourd’hui qui aimeraient bien nous faire voyager debout dans les avions (bien tenté !). A l’époque, la classe T2, c’était la classe T2, pas une sous-categorie, mais pas le luxe non plus. Juste un confort très apprécié par la clientèle. A méditer.

Il existait, certes, des voitures-lits 1ere classe (« Speciales ») mais pour une seule personne. Or, le luxe n’est pas de vivre de bons moments seuls, n’est-il pas ?

La T2 permettait de voyager en couple en deuxième classe. Son aménagement astucieux est constitué de 18 petites cabines, 9 à niveau, avec 2 lits rabattables superposés convertibles en divan et, intercalées, 9 autres surélevées, avec divan fixe et deux lits hauts parallèles. Mes préférées.

L’accueil relevait du cérémonial. Il flottait ce petit parfum des grands trains de l’entre-deux-guerres. Un porteur vous suivait avec vos malles – pardon, vos bagages ! Sa tête traduisait une autre époque : celle de Gabin ou des gueules de rue tant appréciées des photographes Doisneau ou Cartier-Bresson !

Face a nous, à l’autre bout de la fourchette sociale de la SNCF : le contrôleur des voitures-lits. On l’appelait d’ailleurs « conducteur des wagons-lits » pour marquer le respect dû à sa fonction quasi aristocratique. Il faut dire que le service à bord était impeccable, de l’endormissement a l’apport du petit-déjeuner pile à l’heure souhaitée… Pas de brassard CGT ni de ton de voix revendicatif comme aujourd’hui. « Bienvenue a bord, je vous montre vos cabines. Désirez vous une collation chaude ? » Respect du passager.

Et aujourd’hui, dans un TGV « inoui » au tarif qui l’est tout autant, où est le respect de l’usager ? Les lignes à grande vitesse ont terriblement nuit au petit réseau ferre régional et rural. Il a disparu. Combien de kilomètres ai-je ainsi pu parcourir à pied sur les traverses désaffectées de ces trains d’avant, entre Brionne, Conches en Ouche et Le Neubourg en Normandie…

Nous grimpions. Ah, ça ! les handicapés n’étaient pas à la fête. On les portait, c’est tout. Aujourd’hui, l’alpha et l’oméga du discours « corporate responsible » des entreprises est de permettre aux « personnes à mobilité réduite » de toute faire TOUTES SEULES. Mais l’entraide, ce n’est plus une valeur citoyenne ? Le quai était presque au niveau du sol et il fallait se hisser à bord. L’élévation sociale méritait un effort.

Les bruits assourdis par les épais tapis et les cloisons en bois vous mettaient immédiatement dans l’ambiance.

La vue de la cabine faisait monter mon excitation. Je dormais avec Papa, tandis que Corine allait avec Sylvie.

Je grimpais dans la cabine haute puis grimpais encore sur ma couchette – pardon ! mon lit -, juste sous le toit arrondi du wagon. J’imaginais la nuit frôôôler ainsi les surfaces rugueuses et saillantes des tunnels glacés que nous traversions pourtant dans la ouate et la laine vierge.

Le train s’élancait alors doucement. Festina lente ! Hâte toi lentement ! On a toute la nuit pour faire 600 Km alors profitons en pour nous faire gentiment bercer au son du célèbre martellement des rails par les bougies. Ce toudoum-toudoum qui ne signifie plus rien aujourd’hui, à l’ère du TGV roulant à 320 Km/h.

Le moment critique était alors là : ce point de relâchement où l’excitation se transformait en relaxation. Le douceur raide des draps propres bordés au forceps, le moelleux indéfinissable de l’oreiller qui venait amortir les gentils chocs de la tête contre la cloison au gré des aiguillages… Pendant longtemps, comme ce soir dans ma chambre d’hôpital, j’utilisais ce souvenir pour me détendre et m’endormir.

En pleine nuit parfois, un coup de trompe ou le tintement d’un passage à niveau me réveillait et je hasardais un regard à travers les rideaux : la campagne française était percée de phares jaunes. Les Berliet et les cars Saviem circulaient encore sur nos routes. Les maisons étaient toutes simples, sans paraboles ni 3G, ni 4G. Les gens n’étaient pas hyper-connectés mais pas hyper-idiots pour autant. A méditer encore.

S’il fallait aller au toilette, je me faisais fort de descendre de mon nid d’aigle sans émettre le moindre Décibel. C’était un jeu que devait apprécier mon père dont la masse sombre était éclairée par les seules loupiotes orange au raz des plinthes. Une fois dans le cabinet de toilette, je regardais le verre dans son support en inox, la serviette de toilette de mon père avec sa fameuse eau de Cologne Roger & Gallet extra-vieille Jean Marie Farina. Il en fallait un peu pour masquer les effluves de ma petite crotte que, d’un geste auguste mais finalement très lâche, je faisais disparaitre sur la voie ferrée. Eh oui ! A l’époque et jusqu’à l’avènement des TGV, les crottes des usagers de la SNCF tombaient sur la voie. C’était écologique, sauf en gare de Saint Pierre des Corps !

Je repartais au lit, imaginant quelques secondes ma crotte fumante dans la campagne froide, quelque part, du cote de Dijon…

Au petit matin, mon père se levait pour aller fumer sa première cigarette dans le couloir. L’odeur de Dunhill rouge signait souvent ainsi le début des journées mais elle scellait aussi le destin de mon père qui en mourut 30 ans plus tard.

Me penchant à mon tour par la fenêtre, le froid de l’aube bleutée saisissait mes narines pour achever de me réveiller. A mon grand bonheur, les premiers paquets de neige longeaient la voie. A l’époque, on ne stressait pas s’il allait y avoir de la neige, et combien, et quel pourcentage du domaine skiable ouvert, et quel indice de soleil, et quel indice UV ?… Aujourd’hui, les gens tentent de se rassurer ou plutôt ils s’inquiètent en se soumettant à des tombereaux d’informations, des KPI ou key performance index, qui, finalement, ne changent rien à la réalité… Triste. Le monde est tel qu’il est. Il faut vivre le présent et poser nos smartphones et se déconnecter des sites de notation ou de partage en temps réel d’un ressenti inintéressant et futile s’il n’est pas réfléchi.

Le voyage invite à la réflexion, pas à envoyer sur Snapchat la photo de son assiette !

Puis le train arrivait en gare de Bourg Saint Maurice. Les nuques se tournaient vers le haut, les sommets étincelants… Nous marchions vers le téléphérique le cœur léger, le souffle écourté par l’altitude : les vacances commencent !

Le téléphérique fut remplacé en 1990 par un funiculaire aussi cubique que laid. Le culte de la vitesse a emporté tant les T2 que les téléphériques. Arrivé plus vite sur place, le consommateur consomme plus. Il a oublié que le but était dans le chemin.